Der "Vollendungsplan" für Europa

28.09.2015 | Prof. Dr. Thorsten Polleit

Der Plan, Europa zu "vollenden", wird aufgelaufene Probleme nicht lösen, sondern verstärken und neue schaffen.

In den 1970er und frühen 1980er Jahren gab es in vielen europäischen Ländern "Integrationsmüdigkeit". Der Ökonom Herbert Giersch (1921 - 2010) bezeichnete das als "Eurosklerose". Sie war vor allem der schlechten Konjunkturlage geschuldet. Der erste Ölpreisschock brachte Wirtschaftseinbruch und Arbeitslosigkeit. Der Zusammenbruch des "Systems von Bretton Woods" sorgte für erhebliche Währungsprobleme in Europa.

Die zweite Ölpreiskrise Anfang der 1980er Jahre brachte wieder Rezession, Inflation und Arbeitslosigkeit. Die europäischen Staaten waren bemüht, ihre Probleme selbst zu lösen. Einige Länder begannen, ihre heimischen Industrien zu subventionieren, um ihre Wettbewerbsstellung zu verbessern. Markteintrittsbarrieren wurden errichtet.

Unterschiedliche Länder griffen zu unterschiedlichen Maßnahmen. Deutschland beispielsweise setzte auf Inflationsbekämpfung, Frankreich auf inflationäre Konjunkturpolitik. All das trug dazu bei, dass die Begeisterung nachließ, die Idee der freien Märkte für Kapital, Personen und Verkehr in Europa voranzutreiben. Das, was sich aktuell in Europa zeigt, könnte nicht nur eine neuerliche Eurosklerose bringen, es könnte dramatischer werden.

"Rettungspolitik" führt zu Stagnation

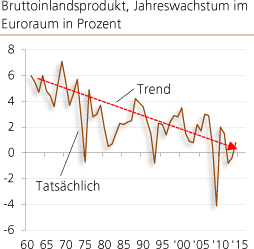

Die Euro-Einheitswährung hat nicht die erhofften Wachstums- und Beschäftigungsgewinne gebracht. Im Gegenteil. Für viele Länder bedeutet der Euro "Dauerkrise" mit kaum mehr wachsenden oder gar schrumpfenden Einkommen und hoher Arbeitslosigkeit. Letztere sind durch die sogenannten "Rettungspolitiken" verstärkt worden. Sie haben zwar den Systemzusammenbruch abgewendet. Sie erweisen sich jedoch auch als wachstumshemmend.

Beispielsweise werden Banken durch Kredite, die die EZB ihnen zu günstigen Zinsen gewährt, künstlich am Leben gehalten. Die Geldhäuser verfolgen weiterhin viele ihrer Geschäfte, die eigentlich unproduktiv sind. Die Beschäftigten machen weiter wie bisher, obwohl ihre Arbeitskraft in anderen Industriezweigen besser eingesetzt werden könnte. Niedrige Zinsen subventionieren auch Industrieunternehmen. Dadurch nimmt der Druck ab, Produkt- und Prozessinnovationen voranzutreiben und nach Kosten- und Effizienzsteigerungen zu streben.

Im Wettbewerb erleiden die Unternehmen über kurz oder lang Nachteile, weil sie ihre Leistungen nicht zukunftsträchtig ausrichten. Künstlich gesenkte Zinsen blähen zudem auch die Preise der Produktionsgüter auf, verhindern, dass sich die Preise an die neuen Marktverhältnisse anpassen. Beispielsweise bleiben selbst schlechte Firmen überbewertet, und es finden sich keine Investoren, die bereit sind, diese Firmen zu kaufen und sie wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Werden Unternehmen derart subventioniert, sinken auch die Löhne nicht in ausreichendem Maße. Die Nachfrage nach Arbeit steigt nicht an, und die Arbeitslosigkeit bleibt hoch.

Viele weitere Beispiele ließen sich anführen. Sie alle laufen auf eine Erkenntnis hinaus: Die Euro-Rettungspolitiken, allen voran die fortgesetzte Niedrigzinspolitik der EZB, führt zur Stagnation im Euroraum, zu wirtschaftlichem Stillstand zu wirtschaftlichem Rückfall. Wenn der notwendige Anpassungsprozess verhindert wird, durch den knappe Güter in die dringlichsten Verwendungen gelenkt werden, kommen die Wachstumskräfte zu erliegen. Doch es ist vermutlich nicht nur die Stagnation, die bei vielen Regierten und ihren Regierenden in vielen Ländern die Begeisterung für das europäische Projekt schwinden lässt.

Der jüngste Flüchtlingszustrom nach Europa könnte die bisher größere Belastungsprobe für die europäische Integrationsidee werden.

Flüchtlingszustrom

Die Idee, man könne die Binnengrenzen aufheben und eine gemeinsame europäische Außengrenze haben, hat sich als nicht durchführbar erwiesen. Die ureigene staatliche Aufgabe - die Sicherung der Außengrenzen des nationalen Staatsgebietes - lässt sich so nicht erfüllen. Die Bürger in den EU-Randstaaten, die mit der Grenzsicherung betraut sind, erfahren derzeit, dass die territoriale Integrität ihres Landes von politischen Entscheidungen abhängt, die in anderen EU-Ländern getroffen werden.

Hinzu kommt, dass am 22. September per Zwang eine Umverteilung der Flüchtlinge auf einzelne EU-Länder vorgenommen wurde. (1) Das dürfte kein tragbares Verfahren sein. Von den Betroffenen wird es als eine überaus weitreichende Beschneidung der nationalstaatlichen Souveränität wahrgenommen. Innerstaatliche Probleme und auch ein Verlust an Vertrauen und Solidarität zwischen EU-Ländern stellen sich ein.

Der Flüchtlingszustrom stellt das europäische Integrationsprojekt auf den Prüfstand, das bislang ein mehr oder weniger harmonisches Zusammenrücken unter dem Respekt nationalstaatlicher Befindlichkeiten war.

Die Europhorie ist spätestens im Zuge der Euro-Schuldenkrise verloren gegangen. Jetzt scheint sie einer Europaphobie Platz zu machen: Es gibt in vielen EU-Ländern Sorge, dass Europa letztlich nicht das bringt, was man sich durch die Mitgliedschaft erhofft hat: Dass es nicht ein Europa der Prosperität, der nationalen Vielfalt auf Augenhöhe sein wird, sondern ein Europa, das wirtschaftlich ermattet, und in dem die Nationalstaaten entsouveränisiert, dem Willen der Mehrheit beziehungsweise der großen Mitgliedsländer unterworfen werden.

Dieses Ergebnis wäre zu erwarten, wenn der "neue Plan" unbeirrt in die Tat umgesetzt wird. Im Juni 2015 wurde der "Fünf-Präsidenten-Bericht" vorgelegt, in dem auf die "Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion" gedrängt wird. (2)

Ein wohlmeinender Kollektivismus wird darin angepriesen: In Europa solle künftig gemeinsam entschieden werden, das Recht der Nationen, eigene Entscheidungen zu treffen, solle aufgegeben werden; die Verfasser nennen das geteilte Souveränität. Denkt man diesen Plan zu Ende, dann kommt man zum Schluss, dass er auf eine europäische Zentralstaatslösung hinausläuft, in der für nationalstaatliche Souveränität - und damit ein produktives Miteinander der "kleinen Einheiten" - kein Platz mehr sein wird.

Interventionismus

Die Verfasser des Papiers erwecken den Eindruck, die Probleme in Europa - wie zum Beispiel wirtschaftliche Stagnation, hohe Arbeitslosigkeit und marode Banken - seien Folge einer "unvollendeten Wirtschafts- und Währungsunion", und dass ein "Vollenden" der Union Abhilfe schaffen wird. Doch das ist ein Fehlschluss. Die Probleme, die in Europa aufgelaufen sind und sich nunmehr in nahezu allen Wirtschafts- und Gesellschaftsbereichen unverhohlen zeigen, sind das Ergebnis des bereits weit fortgeschrittenen Interventionismus. Sie sind das Ergebnis nicht enden wollender staatlicher Eingriffe in mittlerweile allen Bereichen des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens.

Wenn jetzt zur Heilung "bessere" und "weitreichendere" und "mutigere" Maßnahmen empfohlen und in die Tat umgesetzt werden sollen, wird es schlimmer, nicht besser.

Das Wohl und Wehe des Euro hängt an der europäischen Integration. Sein Bestand erfordert, dass die Euro-Teilnehmerländer beisammen bleiben. Daher muss verhindert werden, dass "schwache Länder" wie zum Beispiel Griechenland austreten. Denn sonst würden die Finanzmärkte erkennen, dass der Euro eben noch nicht unumkehrbar ist.

Zum anderen muss sichergestellt werden, dass die "stärkeren Länder" die Kosten tragen, die mit dem Zusammenhalten des Euro-Währungsraumes verbunden sind. Bislang ist es den Kräften, die das EU-Projekt vorantreiben und "vollenden" wollen, recht gut gelungen, die wahren Kosten zu verstecken. Zum Beispiel ist der breiten Öffentlichkeit vermutlich gar nicht klar, welche Kosten mit dem "Europäischen Stabilitätsmechanismus“ und der sich abzeichnenden "Bankenunion" mit ihrer Einlagensicherung verbunden sind.

Auch der Europäischen Zentralbank (EZB) gelingt es bisher, die Kosten ihrer Eingriffe zu verschleiern. Mit ihrer Niedrigzins-, Anleiheaufkauf- und Geldvermehrungspolitik sorgt sie still und leise für einen Vermögenstransfer von den "starken Ländern" in die "schwachen Länder". Die ablaufende Umverteilung durch die EZB-Politik ist sehr komplex und subtil, so dass vermutlich nur wenige sie erkennen und verstehen. Daher bleibt auch ein hörbarer Aufschrei der Geschädigten aus.

Hinzu kommt, dass die Inflation der Konsumentenpreise - gemäß den staatlichen Statistiken - recht gemäßigt zu sein scheint. Das trägt auch dazu bei, dass die Sparer derzeit relativ hohe, in der Regel unverzinsliche Liquiditätsbestände halten. Die Umverteilungspolitik der EZB wird dadurch natürlich besonders begünstigt. Aktuell geben die staatlichen Inflationszahlen also kein Zeichen, die Euro-Nachfrage könnte einknicken und die Einheitswährung existenziell bedrohen.

Auf Wettbewerb setzen

Die Gefahr kommt aus einer anderen Ecke: dass nämlich eine zunehmende Europa-Enttäuschung den europäischen Integrationsprozess anhält oder gar rückabwickelt. Schwindet die Unterstützung entweder in den kleinen oder gar in den großen Euro-Teilnehmerländern, kann die Lage rasch heikel werden: Ein Ausverkauf auf den Euro-Kreditmärkten setzt ein, es kommt zu Kapitalflucht. Euro-Halter erlitten dann entweder Kreditverluste aufgrund von Staats- und Bankenpleiten, oder aber ihre Ersparnisse verlieren an Kaufkraft, weil die EZB immer mehr Euro in Umlauf bringt, um Staaten und Banken vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren.

Eine kollektivistisch-zentralistische Konstruktion, wie sie den Europa-Architekten vorschwebt, wird nicht die Lösung der drängenden Probleme bringen. Im Gegenteil. Der Plan, Europa zu "vollenden", wird aufgelaufene Probleme nicht lösen, sondern verstärken und neue schaffen. Der Ausweg aus der aktuellen Misere besteht vielmehr darin, dass Europa (1) die "Zentralstaatsidee" aufgibt, (2) zum Erfolgsmodell "Wettbewerb zwischen den Regionen" zurückkehrt und (3) einen freien Währungswettbewerb zulässt. Es sind der freie Handel, die freie Marktwirtschaft und der Respekt vor dem Privateigentum, die Europa Frieden und Wohlstand gebracht haben. Diese Rezeptur wird auch künftig funktionieren.

Wachstumstrend im Euroraum zeigt nach unten

Das Wachstum einer Volkswirtschaft bedeutet, dass die produzierte Gütermenge im Zeitablauf steigt. Es hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Hierzu zählen zum Beispiel technologische Innovationen: Letztere erlauben es, ein bestimmtes Produkt mit weniger Zeitaufwand zu erstellen. Auch spielt die Freiheit, die Verbraucher und Produzenten genießen, eine wichtige Rolle. Je höher die Teilhabe an den Gewinnen ist, die ein Unternehmer erarbeitet, desto größer ist auch der Anreiz zu investieren und dadurch produktivitätssteigernde Neuerungen zu schaffen.

Altert und schrumpft die Bevölkerung, so wäre damit zu rechnen, dass die Produktionsleistung der Volkswirtschaft insgesamt abnimmt. Das Einkommen pro Kopf muss dabei jedoch nicht notwendigerweise ab-sinken, es kann auch gleichbleiben oder sogar steigen.

Ein Zuwachs der Bevölkerung kann, muss aber nicht, die Wirtschaftsleistung eines Landes erhöhen. Beispielsweise wächst in vielen afrikanischen Ländern die Bevölke-rung stark, dennoch nimmt die Wirtschaftsleistung (absolut oder pro Kopf) nicht oder nur wenig zu. Die Erklärung dafür ist: Damit eine Volkswirtschaft wachsen kann, bedarf es bestimmter Bedingungen.

Hierzu zählen zum Beispiel ein funktionierendes Rechtssystem, freie Märkte, Qualifikation, Lernfähigkeit und -bereitschaft und Fleiß der Menschen usw. Die Idee, dass Zuwanderung nach Europa automatisch zu mehr Wachstum führt - und zum Beispiel hilft, die Finanzierbarkeit des Renten- und Sozialversicherungssystems in Europa zu sichern -, stützt sich auf keine ökonomische Gesetzmäßigkeit, sondern auf eine Hoffnung.

Wie Europas Zukunft schon heute geplant wird

"Der Euro ist mehr als nur eine Währung. Er ist ein politisches und wirtschaftliches Projekt. Alle Mitglieder unserer Währungsunion haben ihre Landeswährung unwiderruflich aufgegeben und teilen ihre währungspolitischen Hoheitsrechte dauerhaft mit den anderen Mitgliedern des Euro-Währungsgebiets." (S. 4)

"Damit sich das Euro-Währungsgebiet schrittweise zu einer echten Wirtschafts- und Währungsunion entwickelt, wird es sich wandeln müssen von einem System der Regeln und Leitlinien für die nationale Wirtschaftspolitik hin zu einem System weitergehender Souveränitätsteilung im Rahmen gemeinsamer Institutionen, die größtenteils bereits existieren und diese Aufgabe nach und nach übernehmen können. In der Praxis würde das bedeuten, dass die Mitgliedstaaten in zunehmendem Maß gemeinsame Entscheidungen über Teile ihrer jeweiligen nationalen Haushalts- und Wirtschaftspolitik akzeptieren müssten." (S. 5)

"Eine echte Fiskalunion wird darüber hinaus eine stärkere gemeinsame Entscheidungsfindung in fiskalpolitischen Angelegenheiten erfordern. Dies bedeutet nicht, dass alle Aspekte der Einnahmen- und Ausgabenpolitik zentralisiert werden sollen. Die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets würden weiterhin gemäß ihrer nationalen Präferenzen und ihrer politischen Gegebenheiten über Steuern und Ausgaben entscheiden. In dem Maße jedoch, wie sich das Euro-Währungsgebiet in Richtung einer echten WWU entwickelt, müssen bestimmte Entscheidungen zunehmend gemeinsam getroffen werden." (S. 18)

"Ein künftiges euroraumweites Schatzamt ("Treasury") könnte den Rahmen für derartige gemeinsame Entscheidungen bieten." (S. 20)

"Vor allem wird im vorliegenden Bericht aber eine klare Richtung für Europas WWU vorgegeben. … Der Europäische Rat wird ersucht, den Vorschlägen schnellstmöglich zuzustimmen." (S. 20)

Quelle: "Die Wirtschafts- und Währungsunion Europas vollenden", vorgelegt von J.-C. Junker, D. Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi und M. Schulz.

© Prof. Dr. Thorsten Polleit

Quelle: Auszug aus dem Marktreport der Degussa Goldhandel GmbH

(1) Die Beschlüsse der EU-Innenminister müssen nicht einstimmig sein. 55 Prozent der Staaten, die 65 Prozent der Einwohner vereinen, können Entscheidungen auch gegen den Widerstand anderer Länder durchsetzen. Dagegen stimmten Ungarn, die Slowakei, Tschechien und Rumänien. Finnland nahm an der Abstimmung nicht teil.

(2) Siehe hierzu den Bericht "Die Wirtschafts- und Währungsunion Europas vollenden", vorgelegt von J.-C. Junker, D. Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi und M. Schulz.